Oleh: W. Eka Wahyudi

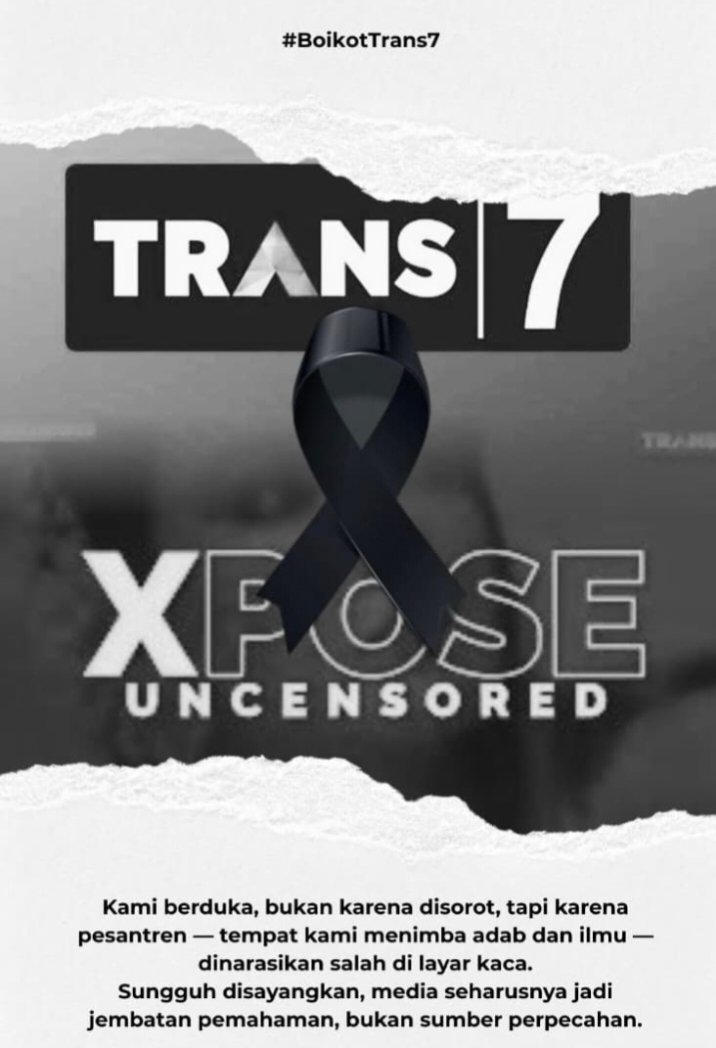

Belakangan ini, pesantren tengah menjadi sorotan tajam. Peristiwa al-Khoziny adalah permisalan, dan yang sedang hot hari ini adalah liputan Xpose Uncensored Trans7. Alih-alih mencitrakan positif, lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara ini mendapati wajahnya yang legam di layar kaca dan smartphone. Adalah stasiun televisi nasional, Trans 7, menayangkan liputan tentang kehidupan pesantren dengan gaya bercerita yang tampak ringan, bahkan lucu. Namun di balik konten yang sebenarnya ringan itu, menyelip sarkasme tajam, tersimpan konstruksi makna yang serius. Pesantren dicitrakan secara negatif, peyoratif, bahkan cenderung merendahkan nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi fondasi pendidikan Islam di Indonesia.

Narasi seperti “para santri harus jalan jongkok, mungkin lagi olahraga kali ya?” atau “kiai kaya raya tapi umatnya yang ngasih amplop” sama sekali tidak berdiri netral. Jika kita paham Analisis Wacana Kritis (critical discourse analysis) ala Teun A. van Dijk, pilihan kata seperti itu menunjukkan adanya lexicalization bias, yaitu penggunaan diksi dan metafora yang menandai posisi ideologis pembicara/ pemroduksi narasi.

Kata-kata seperti jongkok, ngesot, kaya raya, sarung mahal, atau ngasih amplop bukan sekadar deskripsi, tetapi pembingkaian (framing) yang mengarahkan pembaca untuk memaknai pesantren sebagai lembaga feodal, eksploitatif, dan jauh dari nilai-nilai kesederhanaan yang diasosiasikan dengan Islam.

Lexicalization dan Ideological Square

Teks media tidak pernah bebas nilai. Ia selalu membawa ideological square. Menonjolkan hal-hal positif tentang kelompok “kami” (in-group), sekaligus membingkai hal-hal negatif tentang kelompok “mereka” (out-group), menyembunyikan hal-hal negatif dari “kami”, dan menyembunyikan hal-hal positif dari “mereka”.

Dalam konteks liputan Trans7, kelompok “kami” adalah komunitas tertentu yang melambangkan modern, rasional, efisien, terbuka yang diwakili oleh gaya pandang media urban. Sementara kelompok “mereka” adalah pesantren, dunia tradisi, yang dianggap irasional, tertutup, feodal dan hierarkis.

Dengan demikian, wacana yang dibangun bukan semata-mata soal perilaku kiai atau santri, tetapi pertarungan dua ideologi. Modernisme sekuler atau kelompok puritan versus religiusitas tradisional. Narasi televisi secara halus menempatkan pesantren di posisi “terbelakang”, sehingga publik diarahkan untuk memandangnya dengan rasa iba, curiga, bahkan jijik.

Jika ditinjau dari macrostructure narrative-nya, struktur makna besar dalam teks liputan tersebut memindahkan pesantren dari ruang pendidikan menjadi ruang hiburan. Tradisi khidmah (pengabdian santri kepada kiai), yang sejatinya merupakan bagian dari proses tarbiyah (pembentukan karakter), diubah menjadi tontonan komedi sosial. Para santri digambarkan seperti asisten rumah tangga, dan kiai disimbolkan sebagai aristokrat yang memanfaatkan mereka.

Proses ini disebut van Dijk sebagai discursive decontextualization, yaitu penghilangan konteks sosial dan budaya dari praktik tertentu agar ia tampak absurd. Padahal, dalam konteks pesantren, khidmah adalah latihan rohani yang membangun tawadhu’, disiplin, dan rasa hormat kepada guru. Tapi karena konteks itu dihilangkan, yang tersisa hanya gambar “jongkok dan ngesot” yang ditertawakan.

Media dan Logika Sensasi

Wacana semacam ini tidak lahir di ruang kosong. Ia muncul dari logika industri media yang bergantung pada attention economy (baca: perhatian ekonomi). Liputan yang menampilkan pesantren secara luhur dan mendalam mungkin tidak “laris”. Tetapi yang menampilkan santri jongkok, kiai kaya, dan ritual yang tampak ganjil, akan menghasilkan engagement dan sensasi.

Itulah praktik produksi wacana (discourse production) yang mengedepankan nilai jual dibanding nilai kebenaran. Di sisi lain, dalam praktik konsumsi wacana (discourse consumption), masyarakat awam yang tidak mengenal tradisi pesantren akan menelan citra itu mentah-mentah. Publik akhirnya percaya bahwa pesantren adalah dunia lama yang penuh ketimpangan sosial. Inilah yang oleh van Dijk disebut sebagai power of discourse, kekuasaan wacana untuk membentuk kesadaran sosial tanpa harus menggunakan kekuatan koersif.

Jika dibaca secara ideologis, narasi semacam ini dapat dipahami sebagai bentuk disrupsi simbolik terhadap legitimasi moral pesantren dan kiai. Selama ratusan tahun, pesantren menjadi pusat pembentukan karakter, tempat lahirnya tokoh bangsa, dan benteng moral masyarakat. Dengan menampilkan pesantren sebagai lembaga feodal dan tidak rasional, media secara tidak langsung mendeligitimasi otoritas spiritual dan sosial kiai di mata publik.

Agenda seperti ini tidak selalu disadari, tetapi sejalan dengan arus sekularisasi simbolik, yakni upaya menyingkirkan simbol-simbol agama dari ruang publik melalui citra negatif, bukan melalui argumen rasional. Kiai tidak lagi dilihat sebagai guru bangsa, tetapi sebagai figur kaya yang menimbulkan kecurigaan moral. Santri tidak lagi dilihat sebagai pelajar yang berjuang mencari ilmu, tetapi sebagai pekerja rendahan yang “gratisan”.

Agenda Ideologi: Disrupsi Simbolik Otoritas Kiai

Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang sejak awal berdiri telah membentuk manusia berkarakter: ikhlas, tawadhu’, dan berilmu. Tradisi ta’dzim kepada kiai, kerja bakti, hingga khidmah di rumah guru adalah bagian dari sistem pendidikan karakter berbasis adab. Di pesantren, ilmu tidak hanya dihafal, tetapi dihidupkan lewat pelayanan dan keteladanan.

Apa yang tampak sederhana, seperti mencuci pakaian kiai, menyapu halaman, atau jongkok di hadapan guru, sejatinya adalah pembelajaran spiritual yang mendalam bagi komunitas pesantren. Nilai-nilai seperti ini sulit dipahami jika dilihat dari kacamata individualistik dan kapitalistik yang menjadi basis ideologi media modern.

Melalui kacamata analisa wacana, kita dapat memahami bahwa “wacana bukan hanya cermin realitas, tetapi juga alat kekuasaan untuk membentuk realitas.” Dan dalam kasus ini, realitas yang sedang dibentuk adalah citra negatif tentang pesantren. Tugas kita adalah membongkar bias itu, dan mengembalikan pesantren pada tempatnya: sebagai pusat peradaban, moralitas, dan kebijaksanaan bangsa.

Liputan Trans7 yang sinis terhadap pesantren bukan sekadar hiburan. Ia adalah bentuk kuasa simbolik yang memengaruhi cara masyarakat memahami lembaga agama, dalam hal ini entitas kiai dan pesantren sebagai lambang supremasi muslim tradisional di Indonesia. Kita perlu lebih waspada terhadap bahasa yang tampak ringan tetapi menyimpan makna yang dalam. Narasi yang tampak ringan sebagaimana yang disuguhkan oleh Trans7 bisa jadi sedang berupaya melakukan delegitimasi. Skript yang berbalut candaan yang terasa sepele bisa jadi sedang mengikis nilai-nilai luhur yang selama ini kita warisi.

Pesantren bukan dunia masa lalu. Ia adalah masa depan yang berakar pada kebijaksanaan masa lalu, dan tidak ada kamera yang cukup tajam untuk menangkap kedalaman itu kecuali dengan mata yang jernih dan pikiran yang adil. Kecuali mereka yang sejak dalam pikiran ingin bersikap tidak adil pada kiai dan pesantren.